Le Alpi non sono solo un patrimonio naturale e culturale, ma anche una regione chiave per la sicurezza idrica ed energetica dell’Italia. Qui si trovano oltre 200 grandi dighe, pari a circa il 40% del totale nazionale, oltre che una popolazione di milioni di persone. Capire come il riscaldamento globale può modificare le piene nei bacini montani alpini significa aggiornare i criteri di sicurezza delle infrastrutture e pianificare meglio la prevenzione dei disastri. Un recente studio condotto da Giulia Evangelista, Irene Monforte e Pierluigi Claps (clicca qui per leggere l’articolo) ha analizzato circa 200 bacini alpini italiani per capire come l’aumento delle temperature possa modificare l’intensità delle piene.

Perché le Alpi sono così vulnerabili?

L’aumento delle temperature osservato negli ultimi decenni influisce inevitabilmente sui processi del ciclo dell’acqua, favorendo la fusione nivo-glaciale ed influenzando in larga misura i tempi ed i volumi del deflusso superficiale. Inoltre, il riscaldamento globale agisce direttamente sulla modifica delle quote dello zero termico, innalzandole, e riducendo così la frequenza delle precipitazioni puramente nevose. Tali fenomeni concorrono ad incrementare le portate liquide che transitano nei fiumi, ponendo il problema della quantificazione di questo incremento.

Il modello FloodAlp

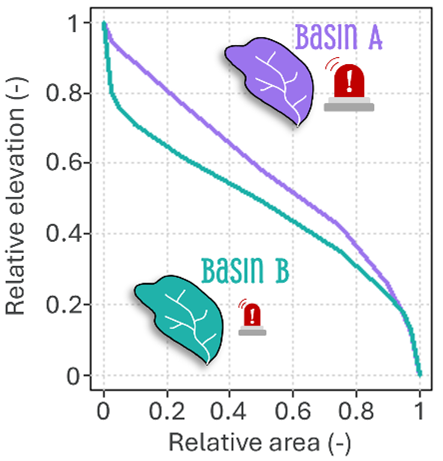

FloodAlp è un modello sviluppato al Politecnico di Torino nel 2009 (leggi l’articolo) che determina la frequenza di superamento di portate di piena pericolose in funzione delle caratteristiche (anche e soprattutto altimetriche) dei bacini idrografici di interesse, oltre che delle precipitazioni estreme (Figura 1). Nello studio recentemente pubblicato, il modello è stato migliorato nella rappresentazione della cosiddetta curva ipsometrica dei bacini, cioè una curva che mostra la distribuzione delle aree del bacino in relazione all’altitudine. In altre parole, ci dice quanta parte del bacino si trova a diverse quote.

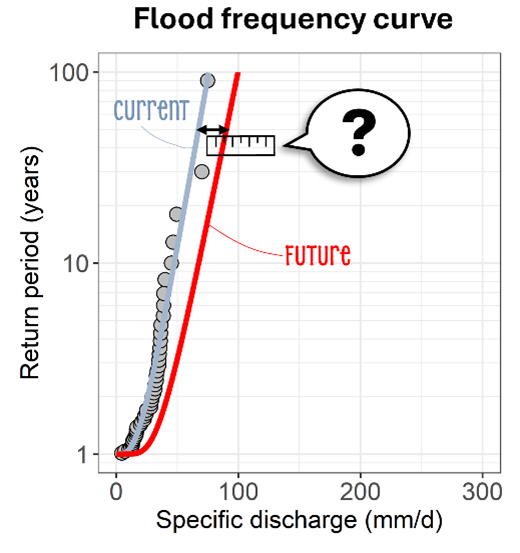

Figura 1. Rappresentazione di come un aumento della temperatura media possa modificare la curva di frequenza delle piene di un bacino idrografico.

I risultati dello studio in sintesi

Nei bacini posti oltre i 2000 metri di quota, un aumento di +2 °C può far crescere le portate delle piene con periodo di ritorno di 10 e 100 anni rispettivamente fino al +18,5% e +21%. Con +4 °C, gli incrementi arrivano al +35% e +43%. Lo studio mostra però che non tutti i bacini alpini sono uguali: la loro vulnerabilità dipende non solo dalla quota media, ma anche da come le quote sono distribuite. È emerso, infatti, che anche piccole variazioni nella forma della curva ipsometrica possono portare a differenze fino al 50% nell’aumento delle piene con un periodo di ritorno di 100 anni. Questo significa che due bacini apparentemente simili possono reagire in modo molto diverso ad uno stesso aumento di temperatura. I bacini con una maggiore percentuale di aree ad alta quota sono quelli più esposti agli effetti del riscaldamento (Figura 2).

Complessivamente, la regione più sensibile risulta essere l’arco alpino occidentale, dove la morfologia dei bacini è più varia e complessa.

Figura 2. I bacini con più aree in alta quota (curva ipsometrica in viola rispetto alla verde) risentono maggiormente dell’aumento delle temperature sulle portate di piena, a parità di altre caratteristiche.

Questi risultati possono aiutare a capire dove intervenire prima per prevenire le alluvioni, considerando non solo le precipitazioni, ma anche l’altitudine e la morfologia dei bacini montani. Sulle Alpi, le piogge intense di tarda primavera e dell’estate stanno già provocando danni sempre più gravi. Adottare strategie di prevenzione mirate, seguendo le indicazioni di questo studio, può contribuire a ridurre il rischio di perdite catastrofiche nelle zone più vulnerabili.